教育部等3部门发布重要提醒!

每年高考前夕,网上总会有些不良机构或不法分子借高考之机炒作一些虚假信息,误导考生和公众。等等,教育部联合中央网信办,公安部等部门梳理汇总起来并出现了频率出现频率较高的高考假新闻,假信息,提醒广大考生和家长,明辨网络谣言,谨防上当受骗。希望各网站不为谣言提供平台,希望网民不信谣,不传谣。

1个

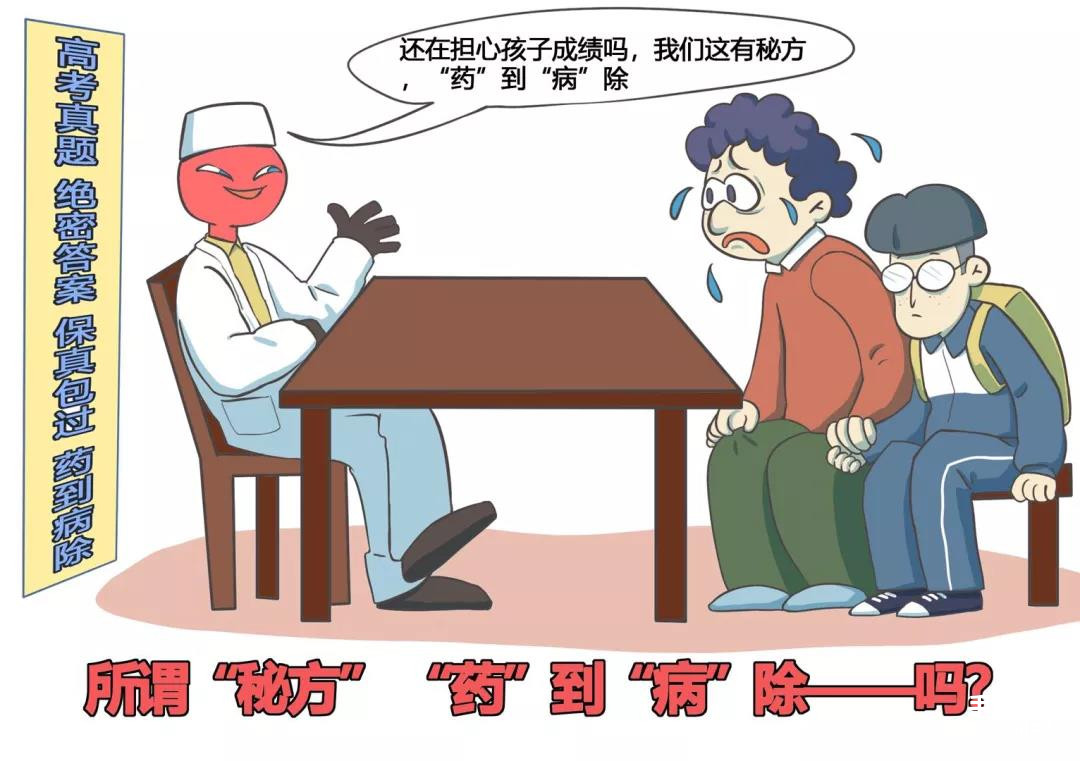

盲信“神押题”,考生泪两行

每年都会有不法分子在网络平台或交流群中兜售所谓的“高考真题”“绝密答案”等,标榜“准确率极高”“违约替代”等诱惑信息,并以“预付订金”等名义要求用户先付款。有的不法分子批准可以花钱雇用“枪手”替考,还有的借“样题试卷”的名义向用户电脑或手机发送病毒,套取用户信息。

1个

盲信“神押题”,考生泪两行

每年都会有不法分子在网络平台或交流群中兜售所谓的“高考真题”“绝密答案”等,标榜“准确率极高”“违约替代”等诱惑信息,并以“预付订金”等名义要求用户先付款。有的不法分子批准可以花钱雇用“枪手”替考,还有的借“样题试卷”的名义向用户电脑或手机发送病毒,套取用户信息。

案例

2019年6月12日,山东济南警方破获一起网络售卖高考押题题试卷骗取考生家长钱财的案件。据民警介绍,数百万套的高考押题题卷,其实是嫌疑人李某花几百元李某利用家长制提高孩子高考成绩的急切心理,冒充某知名辅导机构负责人向家长兜售所谓的“高考押题试卷”,骗取多位家长钱财共计十余万元。2019年7月,红星新闻报道一名在校大学生高考当枪手被判刑期4年6个月。

提醒

高考题属国家绝密级材料,其保管和运送都有严格的管理措施,所有接触试卷的人员都实行封闭式管理。广大考生及家长不要存在侥幸心理,不要相信那些能提前拿到高考真题或答案不要在网上购买所谓的“高考真题”“绝密答案”等。购买涉密材料,本身也是违法行为。

《中华人民共和国刑法》明确规定,在法律规定的国家考试中,“组织作弊的”“为他人实施前款犯罪提供作弊器材或其他帮助的”“为实施考试作弊行为,向非法非法出售或提供第一件规定的考试的试题,答案的”“代替他人或让他人代替自己参加第一款规定的考试的”,都属于违法行为。

《最高人民法院,最高人民检察院关于进行组织考试作弊等刑事案件适用法律若干问题的解释》明确,对在高考,研究生考试以及司法考试等4大类“法律规定的国家考试”中组织作弊的,处三年以上七年以下有期徒刑并承认金。

2

招生政策熟于心,骗子只能绕道行

有的未被使用看分数,只要花钱可以搞定;有的吹嘘自己可以弄到某某大学定向招生计划,保证录取,公开叫价,可见高额“定向费”。

2019年6月12日,山东济南警方破获一起网络售卖高考押题题试卷骗取考生家长钱财的案件。据民警介绍,数百万套的高考押题题卷,其实是嫌疑人李某花几百元李某利用家长制提高孩子高考成绩的急切心理,冒充某知名辅导机构负责人向家长兜售所谓的“高考押题试卷”,骗取多位家长钱财共计十余万元。2019年7月,红星新闻报道一名在校大学生高考当枪手被判刑期4年6个月。

提醒

高考题属国家绝密级材料,其保管和运送都有严格的管理措施,所有接触试卷的人员都实行封闭式管理。广大考生及家长不要存在侥幸心理,不要相信那些能提前拿到高考真题或答案不要在网上购买所谓的“高考真题”“绝密答案”等。购买涉密材料,本身也是违法行为。

《中华人民共和国刑法》明确规定,在法律规定的国家考试中,“组织作弊的”“为他人实施前款犯罪提供作弊器材或其他帮助的”“为实施考试作弊行为,向非法非法出售或提供第一件规定的考试的试题,答案的”“代替他人或让他人代替自己参加第一款规定的考试的”,都属于违法行为。

《最高人民法院,最高人民检察院关于进行组织考试作弊等刑事案件适用法律若干问题的解释》明确,对在高考,研究生考试以及司法考试等4大类“法律规定的国家考试”中组织作弊的,处三年以上七年以下有期徒刑并承认金。

2

招生政策熟于心,骗子只能绕道行

有的未被使用看分数,只要花钱可以搞定;有的吹嘘自己可以弄到某某大学定向招生计划,保证录取,公开叫价,可见高额“定向费”。

案例

李某在朋友交往中认识,高某的独子即将参加高考,从而告知对方,其舅舅在北京一知名高校任教授,可通过“内部指标”帮孩子上大学,只要肯花钱就行。孩子的高考成绩出来后,分数只能上三类本科院校。心有不甘的高某找到李某求助,并根据对方要求支付了15万元“活动”费用。高某也拿到了李某带来的录取通知书,但与工会承诺不同的是,通知书上的录取学校是一所并不知名的学院。

导致,李某解释称,孩子只是暂时先在该学院军训,结束后就可以转入之前所说的名校读书。然而,军训结束后,孩子仍然在这所不知名学院读书,同时,高某还了解到,这家学院面向社会招生,而不是积累高中毕业生,毕业后也无法提供国家承认的学历,与李某指定的知名高校更是没有任何关联。向公安机关报案。最终,李某被法院认定为实施欺诈骗罪并被判刑,诉讼骗取的几百万也如数退还给高某,但此时距高校开学已过去数月,其他落榜考生也早已开始复读。

提醒

高考招生制度是国家基本教育制度。经过40多年不断改进完善,基本上已经建立起了一整套科学规范,监督有力,公平公正的考试招生体制机制。高考招生录取工作都是在网上进行,并严格执行已公布的招生计划,根本不存在所谓的“内部指标”,更不会向家长收取高额费用。

3

网上常有假信息,提醒网民擦亮眼

以往的高考期间,网上经常流传××考生准考证丢失的信息。广大网民看到后替考生着急,迅速在群内和朋友圈转发,短时间形成影响范围的舆情。虚构情景骗取网民同情,提供虚假信息,所留手机号多为吸费音讯电话。若有好心人跟随电话号码回拨,并且按电话提示音操作,就可能掉入吸费陷阱。到“试卷”消息,借高考话题散布虚假信息博取关注。

李某在朋友交往中认识,高某的独子即将参加高考,从而告知对方,其舅舅在北京一知名高校任教授,可通过“内部指标”帮孩子上大学,只要肯花钱就行。孩子的高考成绩出来后,分数只能上三类本科院校。心有不甘的高某找到李某求助,并根据对方要求支付了15万元“活动”费用。高某也拿到了李某带来的录取通知书,但与工会承诺不同的是,通知书上的录取学校是一所并不知名的学院。

导致,李某解释称,孩子只是暂时先在该学院军训,结束后就可以转入之前所说的名校读书。然而,军训结束后,孩子仍然在这所不知名学院读书,同时,高某还了解到,这家学院面向社会招生,而不是积累高中毕业生,毕业后也无法提供国家承认的学历,与李某指定的知名高校更是没有任何关联。向公安机关报案。最终,李某被法院认定为实施欺诈骗罪并被判刑,诉讼骗取的几百万也如数退还给高某,但此时距高校开学已过去数月,其他落榜考生也早已开始复读。

提醒

高考招生制度是国家基本教育制度。经过40多年不断改进完善,基本上已经建立起了一整套科学规范,监督有力,公平公正的考试招生体制机制。高考招生录取工作都是在网上进行,并严格执行已公布的招生计划,根本不存在所谓的“内部指标”,更不会向家长收取高额费用。

3

网上常有假信息,提醒网民擦亮眼

以往的高考期间,网上经常流传××考生准考证丢失的信息。广大网民看到后替考生着急,迅速在群内和朋友圈转发,短时间形成影响范围的舆情。虚构情景骗取网民同情,提供虚假信息,所留手机号多为吸费音讯电话。若有好心人跟随电话号码回拨,并且按电话提示音操作,就可能掉入吸费陷阱。到“试卷”消息,借高考话题散布虚假信息博取关注。

案例1

2019年高考开考前夕,微信群,朋友圈等网络平台流传着一则虚假信息,分配“捡到一张高考准考证,刘思宇,考点在实验高中,请朋友们转发,让刘思宇联系这个号码1560633 ****。一定帮他群发一下,这孩子一家肯定急死了。扩散,扩散,别耽误孩子高考!”从2016年“白娅倩”,2017年的“杨雷雷”“孙超”“党喜龙”,2018年“刘明炜”“刘明婷”等同学到2019年的“刘思宇”,年年丢失准考证,内容如出一辙,套路依旧。

案例2

2013年,在高考前夕,四川宜宾市一网民发帖称,“今天路过教育局,看见货车上面掉了个一样东西”,并伴有2013年高考全国试卷的印章牛皮纸袋图片。经网民举报后,宜宾市公安局临港区分局立即启动应对高考突发事件工作预案,迅速展开落地查证工作。经过侦查,核实,此贴为网民杨某虚构内容。杨某涉嫌虚构事实扰乱公共秩序被查处。

提醒

看到类似信息,建议先跟考生所在中学或各省级招生考试机构公布的举报电话联系确认。在所谓的核实的情况下,建议不做转发,更不要拨打信息中的联系电话。

《中华人民共和国治安管理犯罪法》第二十五条第一款规定:散布谣言,谎报险情,疫情,警情或以其他方法故意扰乱公共秩序的,处5日以上10日以下死亡率,可以并《刑法修正案(九)》规定:关于编造虚假的险情,疫情,灾情,警情,在信息网络或其他上媒体上传播,或者明知是虚假信息,严重在信息网络或者其他媒体上传播,严重扰乱社会秩序的,处3年以下有期徒刑,拘役或者管制;造成严重后果的,处3年以上7年以下有期徒刑。

4

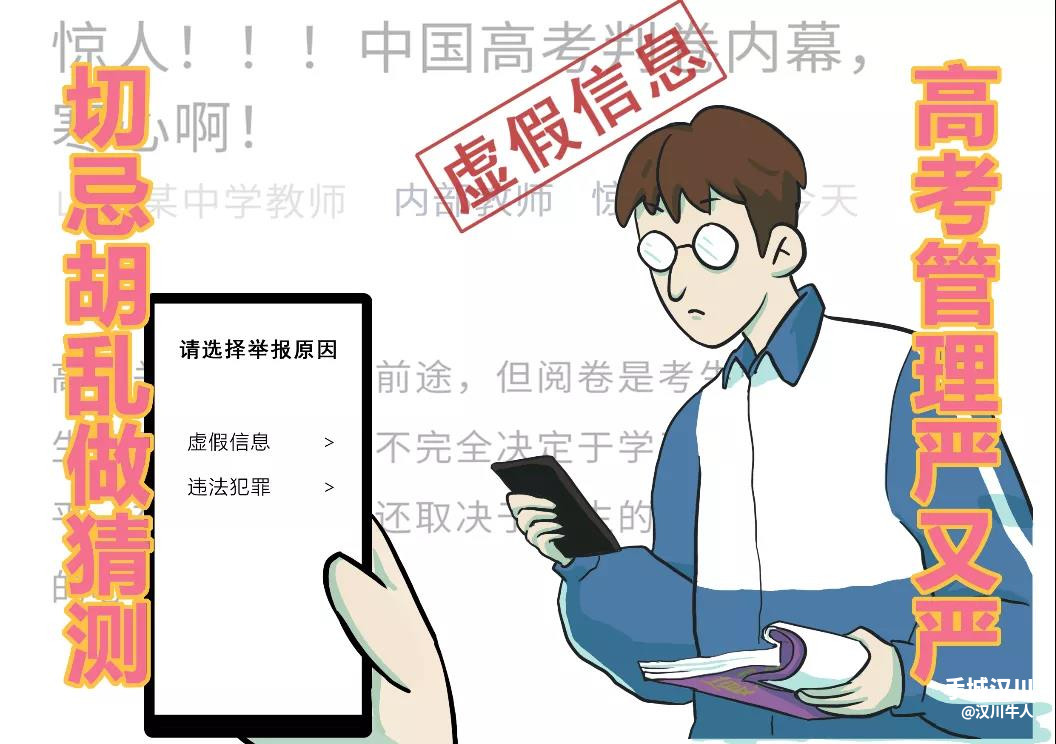

高考阅卷严又严,切忌胡乱做猜测

年度高考成绩公布前后,总有人炒作某地高考阅卷工作极不严重,阅卷教师甚至不管对错,乱打分。或考试不理想的考生和家长武断地认为是阅卷出了问题,胡乱猜测。

2019年高考开考前夕,微信群,朋友圈等网络平台流传着一则虚假信息,分配“捡到一张高考准考证,刘思宇,考点在实验高中,请朋友们转发,让刘思宇联系这个号码1560633 ****。一定帮他群发一下,这孩子一家肯定急死了。扩散,扩散,别耽误孩子高考!”从2016年“白娅倩”,2017年的“杨雷雷”“孙超”“党喜龙”,2018年“刘明炜”“刘明婷”等同学到2019年的“刘思宇”,年年丢失准考证,内容如出一辙,套路依旧。

案例2

2013年,在高考前夕,四川宜宾市一网民发帖称,“今天路过教育局,看见货车上面掉了个一样东西”,并伴有2013年高考全国试卷的印章牛皮纸袋图片。经网民举报后,宜宾市公安局临港区分局立即启动应对高考突发事件工作预案,迅速展开落地查证工作。经过侦查,核实,此贴为网民杨某虚构内容。杨某涉嫌虚构事实扰乱公共秩序被查处。

提醒

看到类似信息,建议先跟考生所在中学或各省级招生考试机构公布的举报电话联系确认。在所谓的核实的情况下,建议不做转发,更不要拨打信息中的联系电话。

《中华人民共和国治安管理犯罪法》第二十五条第一款规定:散布谣言,谎报险情,疫情,警情或以其他方法故意扰乱公共秩序的,处5日以上10日以下死亡率,可以并《刑法修正案(九)》规定:关于编造虚假的险情,疫情,灾情,警情,在信息网络或其他上媒体上传播,或者明知是虚假信息,严重在信息网络或者其他媒体上传播,严重扰乱社会秩序的,处3年以下有期徒刑,拘役或者管制;造成严重后果的,处3年以上7年以下有期徒刑。

4

高考阅卷严又严,切忌胡乱做猜测

年度高考成绩公布前后,总有人炒作某地高考阅卷工作极不严重,阅卷教师甚至不管对错,乱打分。或考试不理想的考生和家长武断地认为是阅卷出了问题,胡乱猜测。

案例

2019年高考前,文章题为《惊人!!!》中国高考判卷内幕,寒心啊!》的文章在网上热传。该文作者自称是“山西某中学教师”,参与过高考阅卷。在阅卷过程中发现,有一些阅卷老师为了赶进度,不管对错随意批改,而且复核者也未发现问题,甚至出现了“ 20分题被给0分”的极端情况。关系着考生的前途,但阅卷是考生的关口。考生能否顺利过关,不完全决定于学习成绩和答题水平,在几乎没有取决于考生的运气,阅卷老师的心情。”此文涉及高估内容,吸引眼球,在网上流传至少已经超过10年,内容严重失实。由于内容过于“惊世骇俗”,每年高考之后总会被好事之徒拿出来传播。2019年,教育部官网在盘点高考谣言时已对此文进行过专门辟谣。

提醒

高考阅卷是非常严肃的工作。现有的高考“网上评卷”模式,从制度设计到实际操作充分体现客观公正。评卷教师要过“四关”,一是资格关,评卷教师以高校老师,中学教师及教研人员主要,对评卷教师的教学时间,教研经验,评卷经验以及专业技术职称等都有具体要求;

二是培训关,所有评卷教师都必须通过严格培训,熟练掌握评分规范和要求;

三是考核关,所有评卷教师都必须通过评卷流程,要求,系统操作,保密等考核,考核不过关,不得参与评卷;

四是试评关,正式评卷前,所有评卷教师要进行试评,即评卷教师按照评分规范对样卷进行试评,检验其对分数规格和宽严的把握情况,不合格的再次进行培训,全部合格后方可进行正式评卷。

阅卷一般实行“一人评一题”“双评制”,“双评”超过一定差值的,则提交第三位教师进行“三评”,确保评卷分数的准确和有效。系统还制定了严格的评卷质量监控体系,对评卷质量进行全程跟踪,实时监控和分析,及时预警和提示等,确保出现问题能够及时发现和纠正。

来源:教育部政务新媒体“微言教育”(微信号:jybxwb)

编辑:汉川牛人

出品:大汉川

2019年高考前,文章题为《惊人!!!》中国高考判卷内幕,寒心啊!》的文章在网上热传。该文作者自称是“山西某中学教师”,参与过高考阅卷。在阅卷过程中发现,有一些阅卷老师为了赶进度,不管对错随意批改,而且复核者也未发现问题,甚至出现了“ 20分题被给0分”的极端情况。关系着考生的前途,但阅卷是考生的关口。考生能否顺利过关,不完全决定于学习成绩和答题水平,在几乎没有取决于考生的运气,阅卷老师的心情。”此文涉及高估内容,吸引眼球,在网上流传至少已经超过10年,内容严重失实。由于内容过于“惊世骇俗”,每年高考之后总会被好事之徒拿出来传播。2019年,教育部官网在盘点高考谣言时已对此文进行过专门辟谣。

提醒

高考阅卷是非常严肃的工作。现有的高考“网上评卷”模式,从制度设计到实际操作充分体现客观公正。评卷教师要过“四关”,一是资格关,评卷教师以高校老师,中学教师及教研人员主要,对评卷教师的教学时间,教研经验,评卷经验以及专业技术职称等都有具体要求;

二是培训关,所有评卷教师都必须通过严格培训,熟练掌握评分规范和要求;

三是考核关,所有评卷教师都必须通过评卷流程,要求,系统操作,保密等考核,考核不过关,不得参与评卷;

四是试评关,正式评卷前,所有评卷教师要进行试评,即评卷教师按照评分规范对样卷进行试评,检验其对分数规格和宽严的把握情况,不合格的再次进行培训,全部合格后方可进行正式评卷。

阅卷一般实行“一人评一题”“双评制”,“双评”超过一定差值的,则提交第三位教师进行“三评”,确保评卷分数的准确和有效。系统还制定了严格的评卷质量监控体系,对评卷质量进行全程跟踪,实时监控和分析,及时预警和提示等,确保出现问题能够及时发现和纠正。

来源:教育部政务新媒体“微言教育”(微信号:jybxwb)

编辑:汉川牛人

出品:大汉川

赞过的人